STEPNとの比較から考える「TwitFi」の6つの強み

2022年12月18日ローンチのTweetするだけで稼げる全く新しいWeb3プロジェクトである「TwitFi」について、元祖X2EであるSTEPNとの比較から浮き上がってくる6つの強みについて紹介します。

「TwitFi」ってなに??という方は先に以下の記事で概要をつかんでもらえると理解しやすいと思います。

今回の記事は12月17日に行われたGameFiインフルエンサーの魔LUCIANさんのTwitter Spaceの内容を要約し、筆者の考えを交えて紹介しています。(許可取得済みです)

気になる方は録音音声の方もチェックしてみてください。

TwitFiのベースはSTEPNと近いところがありますが、独自のシステムも複数導入しており魅力的な内容になっています。具体的には以下のとおり。

- ユーティリティトークンのロック期間

- NFTを消耗品として扱っている

- NFT価格が固定されている

- 他には無いWeb2・Web3ユーザーとの接点

- 明確なトークノミクス

- X to Earnのその先

それでは一つずつ紹介していきますね!

ユーティリティトークンのロック期間

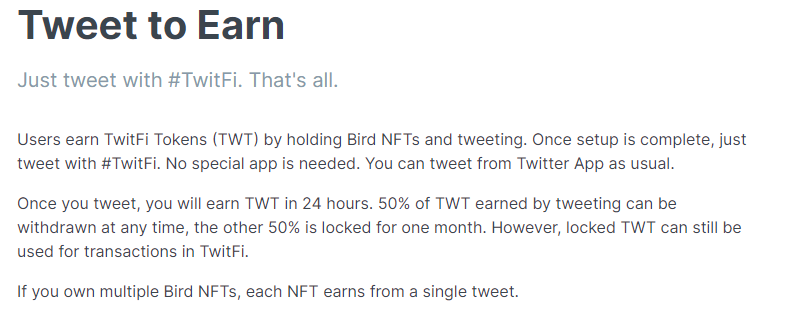

TwitFiでは稼いだTWTの50%が1か月ロックされます。(以下White Paperの抜粋)

βテストの際にはTWTの引き出しができなかったため気にするユーザーは少なかった印象ですが、オフィシャルローンチ後は不便さを感じるユーザーもいるかもしれません。

しかし、この50%ロックが他のM2Eとは違う面白いところです。

ロックされたTWTはTwitFi内では使用することが出来るので、恐らく多くのユーザーはアイテムの購入や進化、MINTなどに使用することが想定されます。

結果としてTWTトークンが消費されることにより引き出しによる価格の低下を防ぐことに繋がります。

X to Earnではトークンの引き出しによる価格低下によりプロジェクトの魅力が毀損してしまう。トークンをロックすることでよりゲーム内でトークンが循環するようになる可能性が高い。

NFTが消耗品かどうか

以下のTweetでも紹介しているとおり、TwitFiのNFTは「20回ウイルスに感染」することで自動的にBurnされるので消耗品の側面が強いです。

大切なNFTがBurnされるのはユーザーにとってはネガティブに感じられるかもしれませんが、これはエコシステムの観点は非常に重要です。

STEPNなどでは(HPシステムはあるが)メインスニーカーの寿命は実質無限です。(Comfortで回復できるため)

となると時間が経過するごとにたくさん稼げるNFTが増えてしまい「売り圧」が高まるためトークン価格が保てずエコシステムが崩壊してしまいます。

TwitFiではレベルAのBird NFTを使用している場合、Refresh Waterなどのアイテムで対処しないと長くても1か月以内で寿命を迎える計算です。これは長期的にエコシステムを保ちやすくなるのでポジティブです。

稼げるNFTが蓄積していくとエコシステムが崩壊してしまう。TwitFiは稼げるNFTの寿命が長くても1か月程度なのでエコシステムを維持しやすい。

NFT価格が固定されている

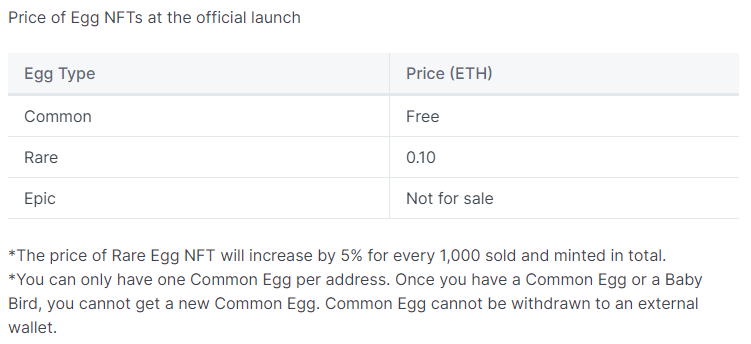

TwitFiのRare Egg NFTはマーケットで0.1ETHで販売されます。(厳密にはRare Eggが1000個売れるごとに5%価格が上昇します)

STEPNでは靴生産工場などが流行し大量の靴の売りによりマーケット価格が暴落してしまったという過去があります。

NFTの売買を否定するものではありませんが、投機目的の売買が時にマーケットとそのエコシステムを破壊してしまうことがあるので注意が必要です。

TwitFiでは投機目的でEgg NFTを売買することで利益を上げるのは難しい仕組みになっているので安心感があります。

TwitFiのEgg NFTは固定価格でマーケットにて購入する仕組みとなっているので、投機目的の売買によるエコシステム崩壊可能性が低い。

Web2、Web3ユーザーとの接点

TwitFiでは獲得したアイテムを外部マーケットで販売することが出来るようになる予定です。

2022年12月現在、多くのBCGやX to Earnプロジェクトは新規ユーザーの獲得にかなり苦戦しています。(仮想通貨氷河期で参入意欲が低下している)

そこで重要になるのがWeb2およびWeb3ユーザーとのタッチポイントです。TwitFiには以下の接点があります。

- 数億人のTwitterユーザー(Web2)

- アイテムNFTを販売する際の外部マーケット(Web3)

一つ目のTwitterユーザーへのアクセスはTwitFiにしかない強みだと言えます。ユーザー数が増えれば増えるほどハッシュタグの効果により多くのWeb2ユーザーへアクセスできるようになります。

TwitFiではアイテムNFTの販売はOpenSeaなどの外部マーケットを活用するようになる予定です。Openseaなどのマーケットで販売額上位に入ることはそれだけで強力なWeb3ユーザーへのアピールとなります。

仮想通貨氷河期において新規ユーザーを獲得するためのタッチポイントがTwitFiにはある。

明確なトークノミクス

TwitFiのユーティリティトークンは基本的にTweetして稼ぐ以外入手方法がありません。(DEXで購入することは可能)

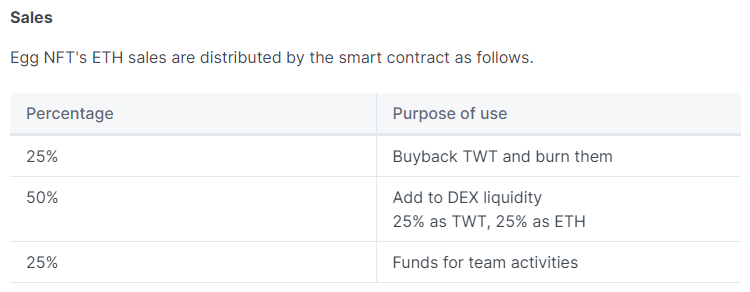

以下はWhite Paperの抜粋ですが、Egg NFTの売り上げの25%はTWTのBurnに利用され、50%はDEXの流動性提供のために使用されます。

アドバイザーや投資家などが多数のトークンを保有しているということが無いので、理不尽な売り圧にさらされることもありません。

ここからは個人的な期待ですが、TwitFiではレベル上げやMINTに大量のTWTが必要になるためDEXでのTWT購入によるトークン価格の上昇も期待できると考えています。

それは結果として「TwitFi=稼げる」というX2Eでは最高の広告になるはずです。

TwitFiのトークノミクスは過去の様々なBCG・X2Eの事例を参考に作られており、シンプルで透明性が高い。TWT需要と相まってトークン価格が上昇すればユーザー拡大のための最高の宣伝材料になる(と期待している)。

X to Earnのその先

TwitFiの運営は「ただTweetして稼げるだけ」のサービス提供にするつもりはないようです。

SPACEの中でも話がありましたが、TwitFiは全く新しい「広告プラットフォーム」になりえる可能性があります。

TwitFiは「#TwitFi」のハッシュタグをつけてTweetすることによりTWTというトークンを稼ぐことができるプロジェクトです。

このハッシュタグを広告として販売したらどうなるでしょうか?企業はGoogleなどの広告に頼ることなくTwitFiの広告プラットフォームを利用することによりハッシュタグでトレンド入りし、Twitterの数億人のユーザーへアプローチできるようになります。

これは現時点では想像に過ぎませんが、Tweetして稼ぐだけのサービスではなく、そこから発展していく可能性を秘めたプロジェクトであるというのは間違いないでしょう。

まとめ

今回はSTEPNなどのMove to Earnと比べた時のTwitFiの強みについて考察してきました。

TwitFiは過去の事例から多くを学び、X to Earnのエコシステムをよりサステイナブルなものにしようと取り組んでいるのが良くわかったと思います。

まだまだ始まったばかりのプロジェクトなのでDYORが必要なのは言うまでもありませんが、今後の動向を期待できるサービスなのは確かです。

TwitFiについてさらに知りたい場合は筆者のYouTubeでも「始め方」を紹介しているので参考にしてください。

また筆者もTwitFiユーザーとして定期的にTweetしているので気軽にフォローお願いします。